ろっこや ブランドヒストリー

伝統とモダンを融合させたデザインが人気のきものブランド<ろっこや>

代表・ハミルトンヒロコの、”きもの”との出会いからブランドの立ち上げ、そして描く未来をインタビュー!

ハミルトン ヒロコ(以下、ろっこ)

<ろっこや>創業者。前職は美容師として雑誌やショーなどのヘアメイク・着付を手がける。

「その人の持つ魅力を引き出す」ことをモットーに、職人の伝統的な手法からデジタル捺染まで、様々なアプローチできものや帯を制作。

第一章 ”きもの”との出会い

– ”きもの”を始めるきっかけを教えて下さい –

きっかけは、カナダでの結婚式

20代が終わる頃まで、きものに特に興味がありませんでした。

お祭りのときに浴衣を着たり、成人式で振袖を着せてもらうくらい。

きっかけは、2007年、カナダでの自分の結婚式。

自国の民族衣装を着よう、ということで、

アイルランド系カナダ人の夫はキルトを、日本人の私は振袖を用意しました。

着付けができる叔母に全てお任せする予定だったのですが、式直前に急に来られなくなってしまって、大慌て。

カナダの日本大使館に問い合わせ、運よく現地で着付けができる人が見つかり、無事に式をあげることができました。

披露宴では、きものを初めて見る人がほとんどで、とても喜んでくれました。

「振袖にしてよかった!」と、嬉しくて誇らしい気持ちに。

でも、「この模様の名前は?どんな意味があるの?」「どうして袖が長いの?この素材はなに?」など、沢山の質問をうけても、何も答えることができませんでした。

着付けができる人を必死に探していた時には、「なぜ自国の民族衣装を自分で着ることができないの?」とも聞かれました。

その時はじめて、自分の国の衣装のことを何も知らなかったこと恥ずかしく思い、結婚式の最中に「きものを勉強して、プロになる」と決心しました。

第二章 目指すなら「プロ」

– 趣味ではなく、最初から「プロ」を目指したのはどうしてですか? –

きものができる工程に魅せられて

私は元々美容師なので、ヘアメイクと着付けの両方ができると、仕事の幅も広がるし、「どうせ学ぶなら徹底的に」と思ったんです。

最初は、「きもの屋」ではなく「着付けのプロ」を目指しました。

着付け学院に通って自装、他装を学び、講師育成コースに進み、看板をもらって着付け師、着付け講師として働くようになりました。

きものの着方、着せ方はわかった。次は構造を理解しようと、和裁を習いました。

和裁を習い始めると、自分が仕立てている反物の染め方や織り方、産地のことなど気になって気になって・・・

気付けば、すっかり”きもの”の魅力にとりつかれていました。

第三章 ブランド立ち上げ

– 「着付け」というきものの仕事に関わって、そこからブランドの立ち上げまでにはどういうストーリー が? –

世界中の色と技術を求めて

当時、よく海外旅行に出かけていました。

海外のデザインはエキゾチックで極彩色のものも多く、華やか。

現地のマーケットに出かけ、民族衣装やファブリックを手にとっては

「これ、帯にしたらカッコいいのでは・・・」「この柄あわせで羽織を・・・」と妄想が膨らみます。

インドにて 絞り染めの豪華なサリー生地に囲まれて

マレーシアの手描きバティック・鮮やかな色展開にニヤニヤが止まらない

「海外の生地を使った和服」はあまり見たことがなかったし、これは、ビジネスとして成立するのでは。と。

そこから、培った知識や技術全てをいかせる「きものブランド」を始めようと、一念発起。

ブランド名は、私のニックネーム「ろっこ」のお店だから<ろっこや>

そうして2012年、海外ファブリックをつかったきものや帯、小物を販売するwebshopをオープンしました。

最初の数か月は売上0。

パソコンやSNSにも疎かったので、あーでもない、こーでもないと一生懸命アップしたアイテムがはじめて売れた時は、大喜びでした。

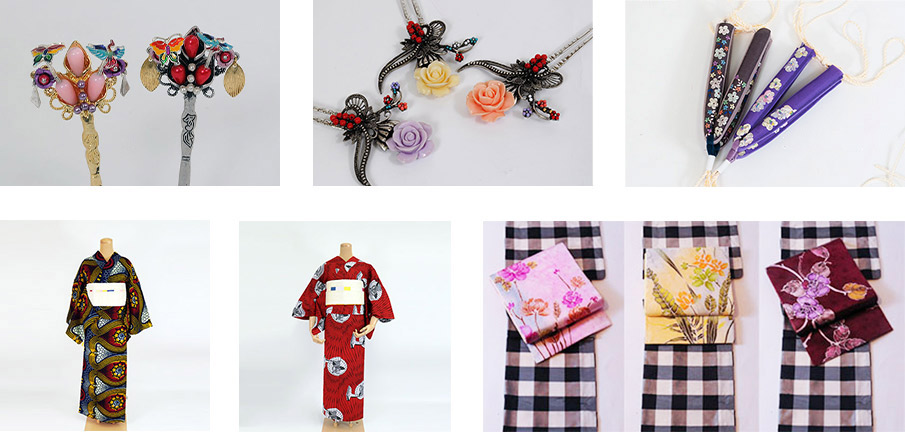

韓国のかんざしやリボンでつくった鼻緒、アフリカやマレーシアのバティック、タイシルクで作ったきものや帯

自分が素敵だと思うものが、どなたかの目に触れて、気に入ってもらえる。

今まで感じたことのない、新たな喜びです。

インドサリー用の生地で仕立てた単衣きもの。和裁で得た知識を生かして柄出しにも拘りを

そのうち、あるものを買って作るだけではなく、本当に自分好みのものを作りたい!と、職人にオーダーをするように。

これは、マレーシアの手描きバティック。 現地の職人にお願いして、一から描いてもらっています。

そうしているうちに、百貨店の催事やイベントのお誘いなどをいただくようになり、きものに関わる人たちとの交流も増えました。

海外の生地も素敵だけれど、日本の伝統技術でも作ってみたい・・・

そうして、最初に完成したのが、帯揚げ<ホライゾン>

職人の染めと手描きのライン。片方を無地、片方にラインを入れることで、何パターンも見せることができるように。

(一番右はホライゾンの手描きラインを裾に施した<加寿上げ>)

次に、ニューヨークで買い付けたファブリックを日本の職人の手で三枚の型におこし、復刻した<レインフォレスト>

名古屋帯、綿麻片身替わりなど展開

エキゾチックなアラベスク文様を織り出した京都の正絹丹後縮緬<アシュラフ>

福岡の伝統工芸品、博多織の帯<アデル>

上記はほんの一例ですが、日本の伝統的な職人さんたちの協力を得て、ろっこやの商品が充実していきました。

第四章 伝統と革新

– 洗えるきものや兵児帯のイメージが印象的でしたが、当初は正絹が中心だったんですね –

素材や手法の違いを楽しむ

実は私、数年前まで化繊のきものを着たことがありませんでした。

「きもの=正絹」だと思い込んでいたし、化繊のきものはテカテカしてぶ厚い、静電気がすごい、プリントが安っぽい、という印象。

自分が着ないものは売れない、ということで、正絹や綿、麻など天然繊維のみを扱っていました。

でも、ある時、「最近のポリは良いですよ」と見せてもらって。

触り心地も、プリントも、思っていたよりずっと高品質なんです。

それで、試しに着てみたら、あれ、思ったより着心地も悪くないぞ。と。

暑い時期にぱっと洗えてシワになりにくいので、夏は特にいいなと。

ゆかたは真夏のイメージだけど、ポリの夏物は単衣として衿付きでも着られるし、着用シーズンも長い。

なにより、正絹に比べてリーズナブル。

現代の技術の賜物である化繊、その素晴らしい進化に感動しました。

最新技術の賜物で、グラデーションも美しく表現

そして、兵児帯。浴衣向けのひらひらした可愛いデザインのものは多かったけど、オトナが締められるデザインのものが少なかった。

そこで、海外で仕入れたファブリックなどで作ってみたら、軽くて楽、カッコいい!

様々な帯結びを楽しんで。芯がないので2枚使っても軽やか

お太鼓結びで袋帯のような印象に

兵児帯を2本使いってボリュームのある華やかな着姿に

付け下げや訪問着にあわせることもしばしば。見劣りしないでしょ?

(※注)結婚式や式典などのお相手がいる席では、兵児帯ではなくTPOにあわせて袋帯をあわせるなど、ご考慮ください

視野を狭めず、興味あるものには飛びついてみるべき!と考えを改め、ろっこやでもポリエステルきものを導入することを決めました。

ちなみに、インタビュー時に着ていたきものも、夏のポリエステル訪問着

第五章 オリジナルデザインへの挑戦

インクジェットプリンタの導入

色々調べてみたところ、布に施す「デジタルインクジェットプリント」を取り扱う会社を知り、さっそく問い合わせて見学にいきました。

デジタルプリントは、化繊だけでなく、正絹や綿など、あらゆる生地に対応していて、本当に品質が良い!

これは試してみたい!とわくわくしました

– 今までは職人にお願いしていた工程が、デジタルだと全く違ったのでは? –

そうなんです。いざ「導入しよう!」と思っても、ノウハウがわからない。

今までオリジナルといえば、職人にお願いして型を起こしてもらったり、手描きしてもらったり。

デジタルプリントは、「解像度」や「生地にあわせたカラー設定」など、今までの工程とは全く違う、コンピューターを駆使した作業になります。

どうしようかな・・・と困っていた時、ふと隣をみると、主人のロバートが鼻歌を歌いながらパソコンをいじっていました。

「あれ、そういえばこの人美大を出たって言ってた気がする・・・」

思い起こせば、アイリッシュダンスの衣装デザインをしたり、毎年の年賀状はオリジナルで作成していて、「うまいもんだな~」と思っていました。

ロバートの年賀状デザイン

これは、もしかして・・・?と思い、「ユー、デザインしてみる?」とスカウトしたのが、ろっこやの「デジタルデザイン」のはじまりです。

せっかく作るなら、遊び心を!ということで、

ガスマスクやフラスコなど毒々しいモチーフを、一見するとダマスク柄に見えるようにデザインした<mythology>が完成

スタイルアップして見えるように拘って柄を配置

デジタルデザイン、できるじゃん。ということで、気が付いたら、デジタルプリンターを自社で購入していました(笑)

欲しい、と思ったら止まらない性分なので・・・

大型プリンターを運び込むのは引っ越し作業なみ!

それからは、私がアイディアを出して、ロバートにカタチにしてもらう、という作業で精力的に制作。

デジタルプリントで制作されたきものたち。振袖から浴衣まで全てオリジナルデザイン

デザインのアイディアは、様々。

世界中を旅してみてきた自然や建築物、色使いからインスピレーションを得たり

ポリエステルだけではなく、正絹にもデジタルプリントを活用

お互いのルーツの国の伝統文様を融合させたり。

このきもの<Deep Bliss>に描かれているのは、日本の伝統文様(麻の葉・青海波・雲)にアイルランドの伝統文様(ケルティック)

そして脳内幸福物質セロトニン。一見古典的だけれど、よく見るとスパイスが効いている。こういうコンセプト、大好物です(笑)

<Baby Taj>シリーズ。紋紗の地紋とプリントの重なりで重厚感が増し、深みのある表現に

商品名にもなっている<Baby Taj>は、インドで魅了されたムガル建築の建物。そのモチーフから着想を得てデザイン。

実際のベイビータージ。タージマハルの元となったといわれる建物で、豪華なレリーフや彫刻の繊細さはタージマハルを凌駕する美しさ。

(左)ベイビータージの前で談笑する人々。ファッションの色合わせが美しい!

(右)色味を変えて、モチーフが流線形に流れるように配置した振袖

ロバートは自らデザインを作ってプレゼンしてくることもあります。

「絵としてはよくてもダメ。着るものだから」と却下したり、「これはいいじゃん!」と採用したり。

ロバートがプレゼンしてきたデザイン<ランタン>。日本の琳派や浮世絵などの構図から着想を得て

正絹唐草文様の地紋にタコの名古屋帯

日本的な要素×西洋風の油絵タッチで表現

<ろっこや>のきものは、着る人の個性に沿うものでありたい、ということから、

上品にも、クールにも着こなせるような「幅」のあるものを意識してデザインしています。

もちろんデジタルプリントだけではなく、職人の伝統技術の賜物であるきものや帯、ゆかたも作りつづけます。

「どちらが良い」ではなく、「どちらも良い」!是非、ろっこやのきものを見て、触れて、それぞれの良さを体感していただきたいと思います。

第六章 スタイリングで魅せる

– 和洋ミックスや、ゴージャスなスタイリング写真がSNSで話題になっていますね –

様々な人との出会い

ここ数年は、モデル撮影にも力をいれています。

TSUBAKIAN モリタマミさんにモデルをお願いして、ろっこやのきものを<ろっこやスタイリング>と<TSUBAKIANスタイリング>で撮影する企画。

同じモデルでも、ヘアメイク、スタイリングで印象が随分変わるでしょう?

振袖の写真は、親子リンクコーデで

アンティーク・リサイクルきもの「雅星本店」のリンちゃんとなつこさんにモデルをお願いしました。

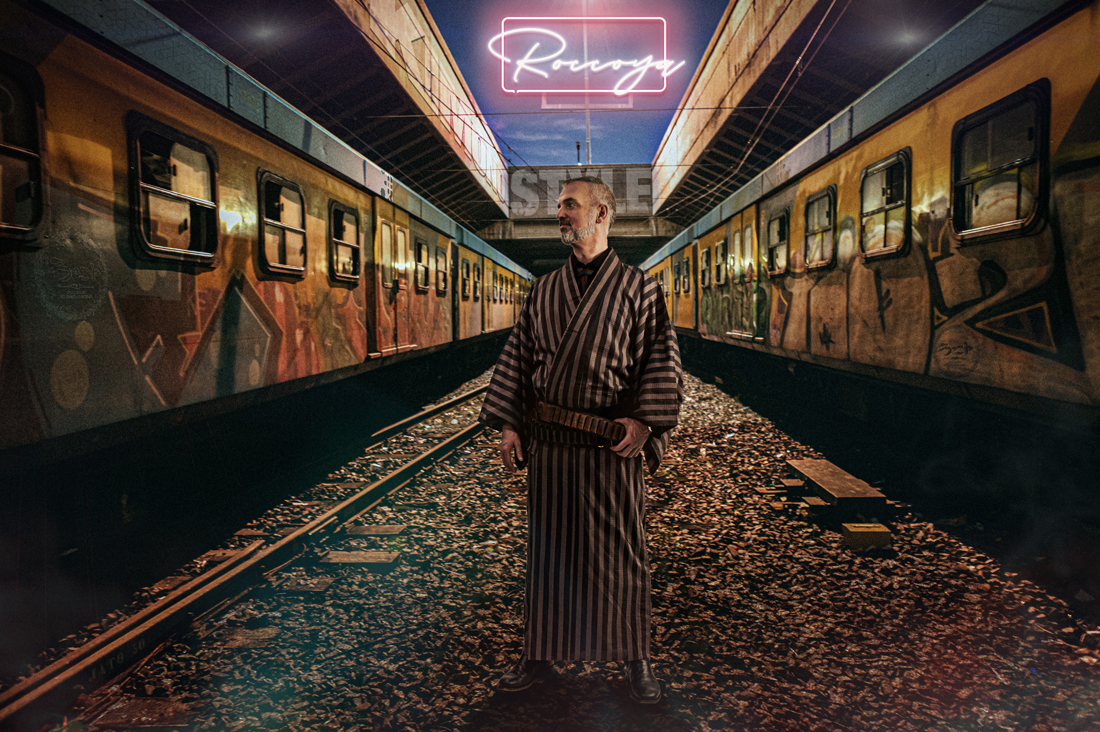

こちらは、メンズ撮影

ろっこやのきものはメンズでも誂えられるのですが、「メンズきものができると知らなかった」と言われることも多くて。

メンズの撮影もしなきゃな、、とふと隣を見ると、主人のロバートが鼻歌を歌いながらコーヒーを入れていて・・・

「ユー、モデルやってみようか」と。

正統派から洋装ミックスも織り交ぜてスタイリング

– デザイン、モデル両方をロバートさんが勤めているんですね! –

いやほんと、便利 頼もしいです。

お陰様で、最近は男性のお客様や、成人式をひかえたお嬢様、ろっこやをSNSで知ってくださった方にも多くご来店いただきます。

「やっている」ことを「知ってもらう」には、やっぱりビジュアルで見せることが大事なのだな、と痛感しました。

モデルをお願いしているのは、メンズ以外は一緒にイベントを開催したり、お世話になっているブランドの方々。

アイテムの特色やアプローチは様々ですが、お客様が「なりたい着姿」へのお手伝いをしたい、という軸が一緒なので、いつも刺激をいただいています。

選択肢は多いほうが楽しい。

いろいろなブランドやショップが盛り上がって、より活性化していくのだと思っています。

第七章 「映え」から「好き」へ。間口を広げたい

– 最近ではinstagramなどをきかっけに<ろっこや>を知る人が多いんだとか –

「なんかカッコいい」「着てみたい」ときものに興味をもってもらえると嬉しい

いろいろなスタイリングを発信して、もとからきものを着ている方はもちろん、

「なんかカッコいい」「着てみたい」と、きものを着たことのなかった方に、きっかけを作ることができれば、という思いがあります。

例えば、SNSで「映える」から入って、気づいたら「好き」になってたら嬉しい。

振袖や成人式、卒業式、特別な時はもちろん、ちょっとお出かけするときに「きもの」が選択肢として追加されるようになったらいいなと。

私自身が若いころ、教えてほしかったことでもあるというか・・・

「和の伝統文化」であることは前提として、「ファッション」として、興味をもっていただけるよう

「きものを好きなように着る」コンセプトで、世界中のきものユーザーが集うパーティも主催しています。

自由な着こなしを楽しむパーティ。ドラァグクイーンをMCに、豪華なダンスショーなどエンターテイメントも充実

定期的に開催している催事やショップには、お客様との接点を大切にしたいので、私も店頭に立つようにしています。

2020年現在はコロナ禍ですので、今後しばらくはパーティや大勢の人が集まる講習会などはできませんが、またいつか・・・!

催事は安全に配慮しつつ開催しておりますので、きもののこと、スタイリング、自分にあった寸法のことなど・・・ぜひご相談ください♪

最終章 思い描く未来のカタチ

– これから計画していることや、展望をきかせてください –

発信・吸収・発展

近々、きものレンタルを始めようと思っています。

振袖から小袖、ゆかたまで。全身ろっこやのきもので思いっきりおめかししてほしい♪

これも手探りなのですが、まずは年内オープンを目指して準備しています。どうぞお楽しみに♪

そして、ショールームを作りたい。購入もレンタルもできるような場所です。

現在の店舗は普段は事務所、ショップとしては月末オープンのみで、あとは予約制になっています。

普段から気軽に来られて、遠方の方には画面越しにショールームの中を見学できて、スタッフがいつでも対応できるようにしたり・・・

夢はつきません。

あと、ゆくゆくは、自分は庭で犬をなでながらデザインや商品のことだけに集中できるように、事務的なことは任せられるような人材を育てていきたいですね。

いろいろな可能性を、これからも発信していきたいし、吸収して発展していきたい。

そんなろっこやを、これからもよろしくお願いいたします♪